AUSCHWITZ 1944

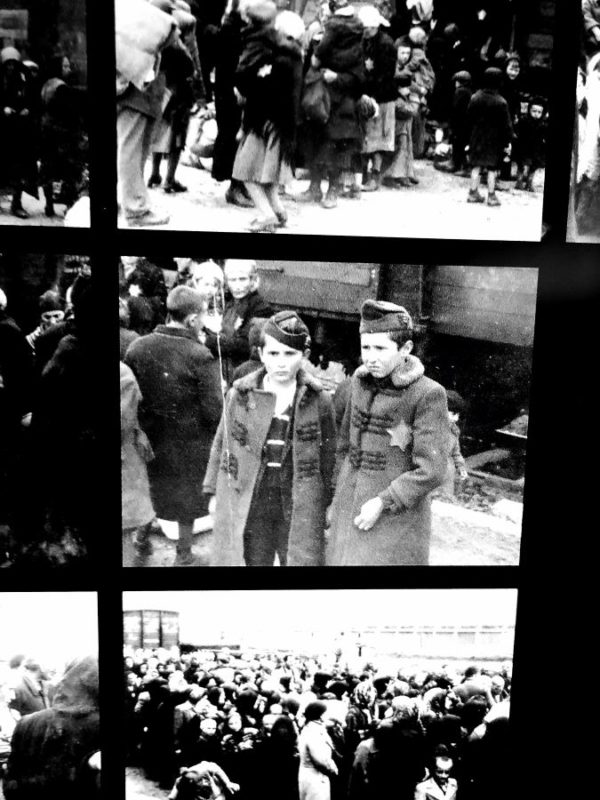

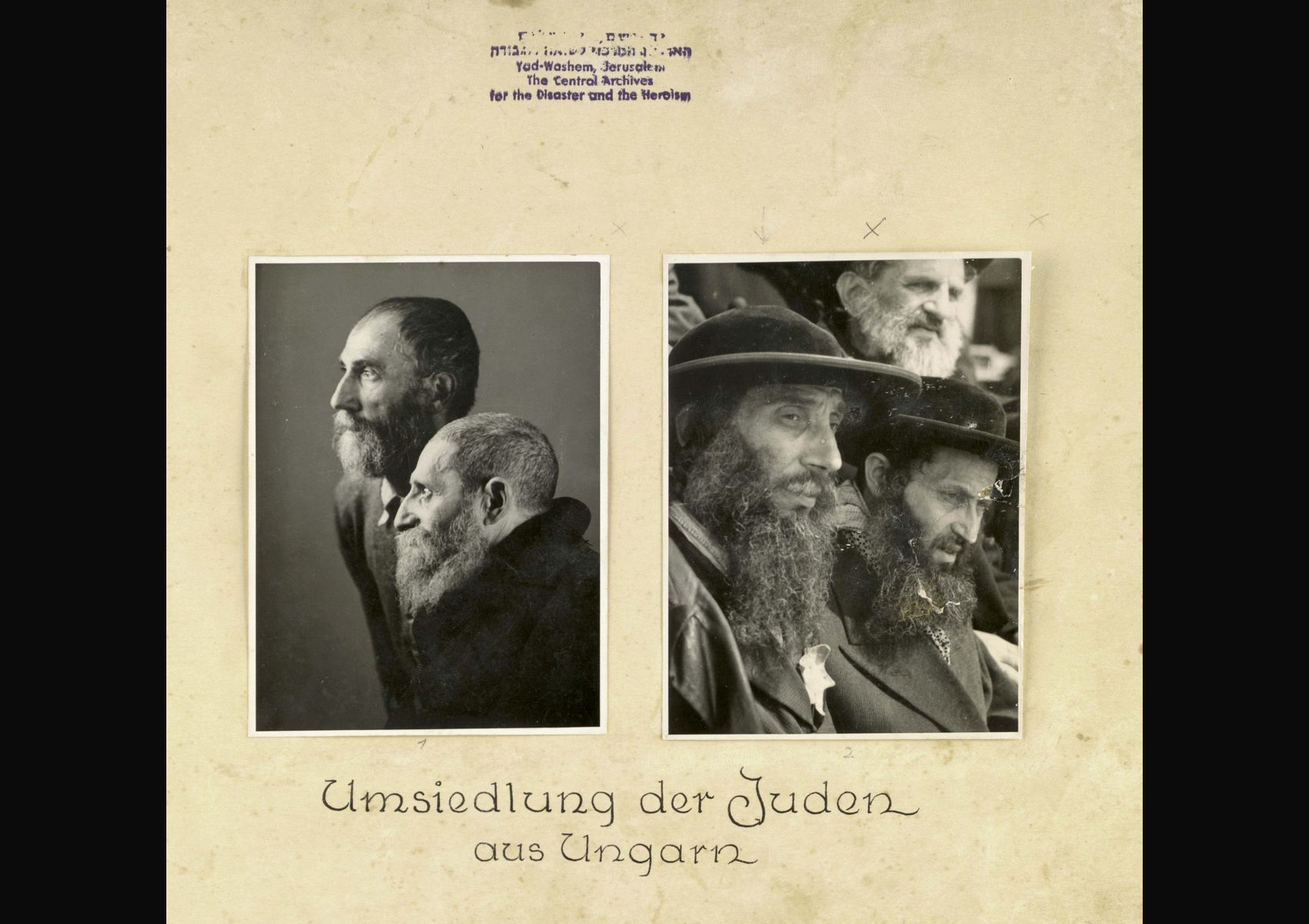

L’exposition Comment les Nazis ont photographié leurs crimes offre une analyse approfondie de l’Album d’Auschwitz, un ensemble photographique réalisé par les SS durant l’été 1944, période marquée par la déportation massive des Juifs de Hongrie vers le camp d’Auschwitz-Birkenau.

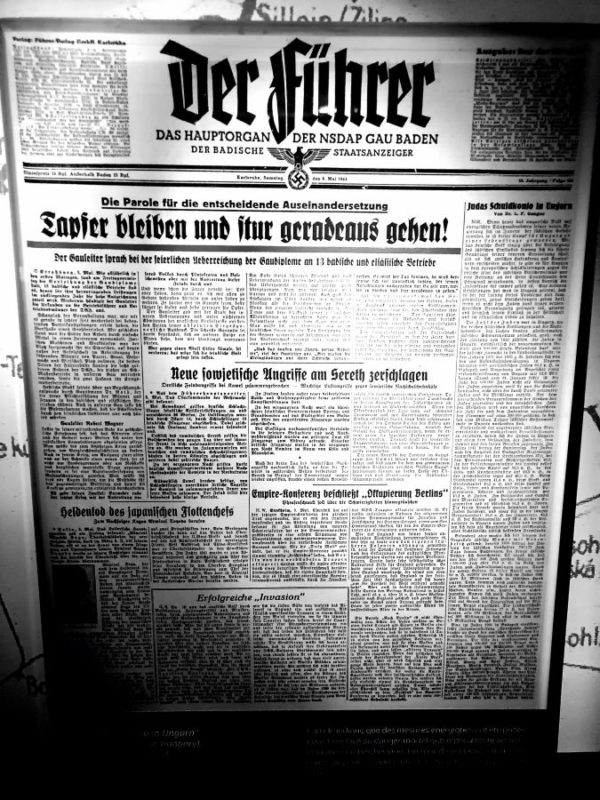

La déportation des Juifs de Hongrie est accompagnée d’une importante campagne de presse, orchestrée par le régime nazi, à travers toute l’Europe.

Durant plusieurs semaines des articles se succèdent, dénonçant la « mainmise des Juifs » sur la Hongrie et annonçant leur déportation en guise de « solution ».

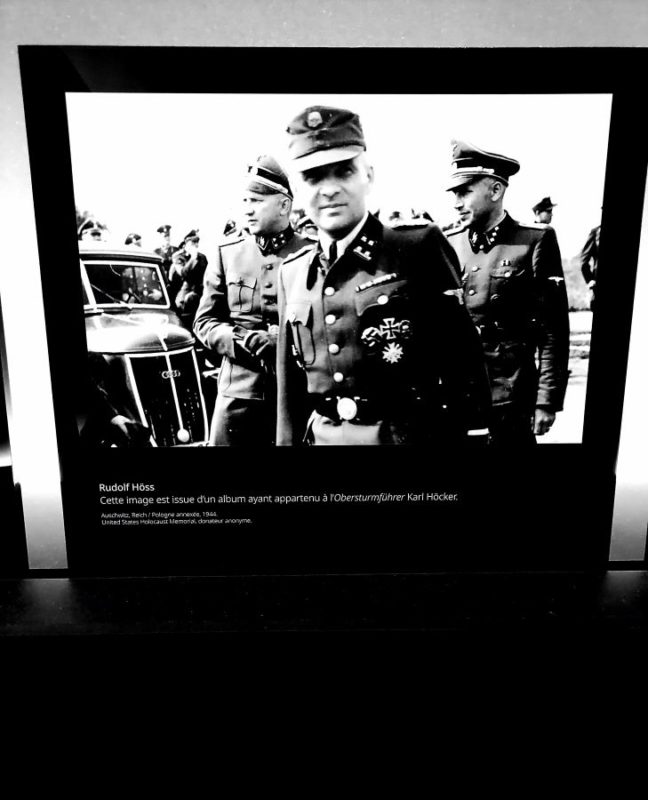

Dans le cadre de la préparation de l’opération, deux premiers convois de déportation quittent la Hongrie les 29 et 30 avril, et atteignent Auschwitz le 2 mai. Tout indique qu’Eichmann et Rudolf Höss, accompagnaient ces convois, afin de juger de l’état d’avancement des préparatifs à Auschwitz.

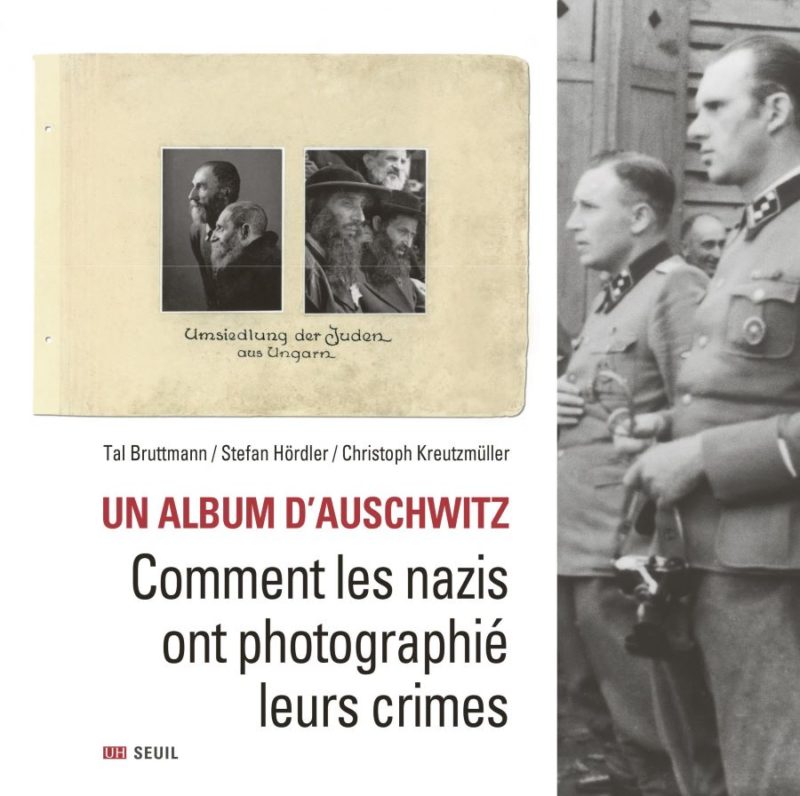

L’Album d’Auschwitz, découvert dans les années 1950, contient des images emblématiques de la Shoah.

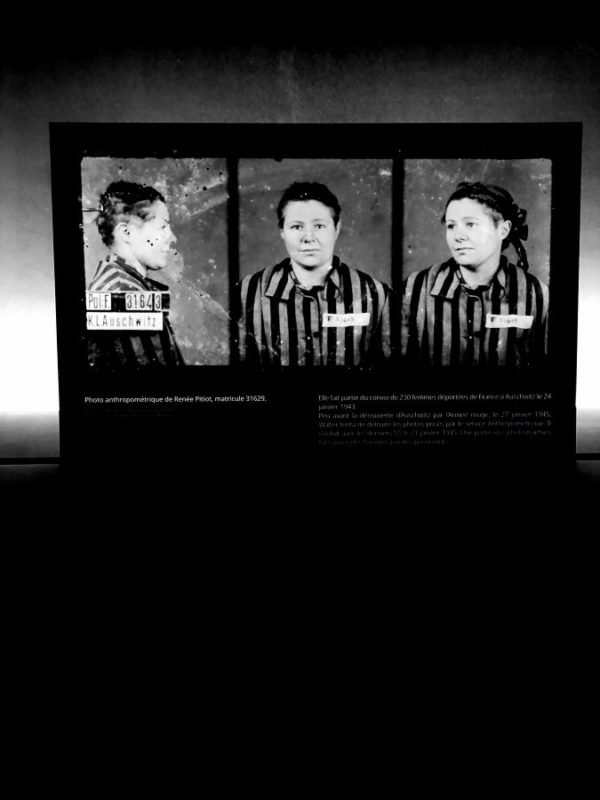

Initialement utilisées comme preuves lors des procès des responsables de la Solution finale, ces photographies – connues depuis le début des années 1950 – ont bénéficié d’une nouvelle lecture grâce aux recherches récentes de l’historien Tal Bruttmann, commissaire scientifique de l’exposition.

Cette analyse révèle les détails du processus d’extermination, la violence omniprésente, le cynisme des bourreaux et la résistance des victimes.

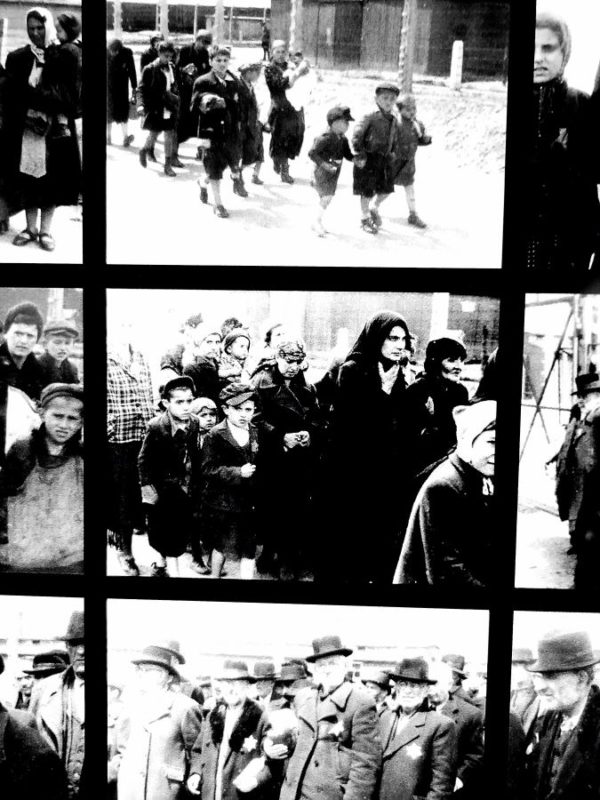

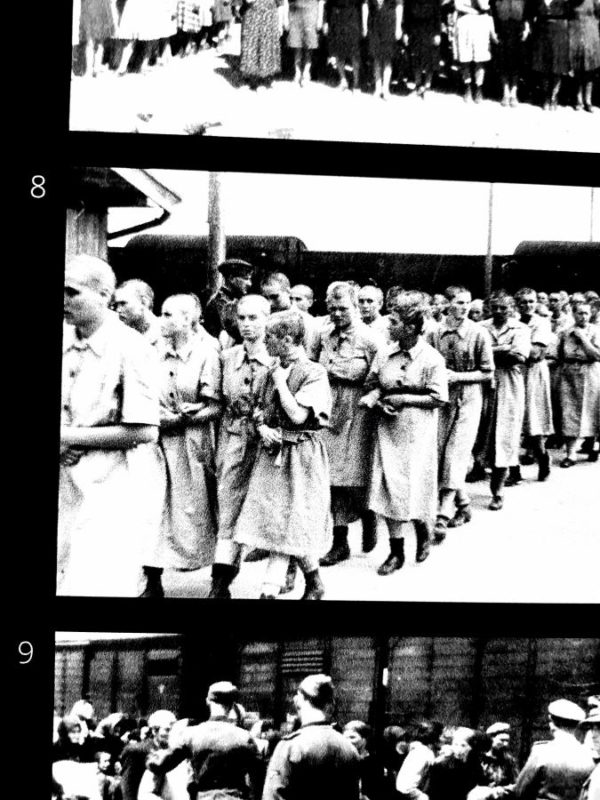

L’exposition propose une immersion à travers 200 photographies décryptées, mettant en lumière l’organisation minutieuse de la déportation, les « sélections » à l’arrivée des convois, ainsi que les conditions de vie et de mort à Auschwitz-Birkenau.

Elle vise à sensibiliser le public à la manière dont les nazis ont documenté leurs propres crimes, tout en interrogeant la portée historique de ces images.

Malgré la volonté des photographes, dont les clichés ont pour objectif de montrer des masses soumises et contrôlées par les SS, de nombreux gestes de défi et de résistance de la part des victimes figurent dans les images.

Ces gestes viennent démentir la narration même que les SS entendaient donner des évènements, en montrant des victimes passives.

Et, alors que les SS Walter et Hofmann – les photographes officiel du IIIe Reich – réalisent des images sous-tendues par l’antisémitisme nazi, destinées à déshumaniser et à ridiculiser les sujets ainsi photographiés, l’immense majorité d’entre eux leur oppose leur dignité.

Depuis une position légèrement élevée, Hoffman photographie sur la route du camp les femmes destinées au travail forcé. Sans doute les a-t-il interpellées pour effectuer le cliché, car plusieurs le regardent fixement.

Cependant – et cela semble avoir échappé à Hofmann – une jeune femme au premier plan le défie, en le regardant franchement et en lui tirant la langue. Une autre femme, juste à côté d’elle, met son mouchoir sur le nez pour se protéger des odeurs pestilentielles provenant de la crémation des corps.

80 ans après la découverte du camp par l’Armée rouge le 27 janvier 1945, l’album d’Auschwitz témoigne du fonctionnement du centre de mise à mort d’Auschwitz-Birkenau à son apogée : l’été 1944 et la déportation des Juifs de Hongrie.

Exposition à découvrir jusqu’au 23 juillet -25

Un album d’Auschwitz |

Préfacé par Serge Klarsfeld, fruit de cinq années de recherches franco-allemandes, il analyse l’album dans ses multiples dimensions.

Pour quelle raison a-t-il été réalisé et quand ? Comment a-t-il été constitué ? Que peut-on voir, ou ne pas voir, sur ces photographies ?

Trois historiens reconnus et spécialistes de la persécution des Juifs d’Europe, Tal Bruttmann, Stefan Hördler, Christoph Kreutzmüller, ont mené un remarquable travail d’enquête, recomposant les séries de photographies, analysant des détails passés inaperçus, permettant un travail d’identification et de chronologie inédit. Dans le même temps, c’est une véritable réflexion sur l’usage des images et de la photographie, de leur violence potentielle mais aussi de leur force de témoignage et de preuve que les historiens proposent.

Ce faisant, ils élargissent la connaissance tout en redonnant vie, mouvement et dignité aux personnes photographiées quelques minutes avant une mort dont elles n’avaient pas idée.

Éditions du Seuil

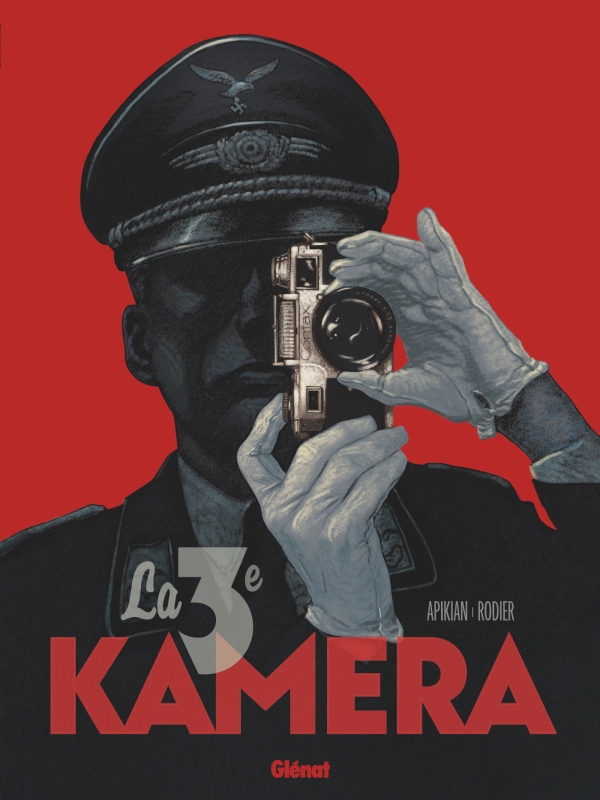

La 3e Kamera |

Parallèlement à l’exposition, nous vous invitons à découvrir cette BD qui présente les reporters du IIIe Reich, qui éclair le rôle des « Propaganda Kompanien« .

L’histoire se déroule en 1945, alors que les Alliés occupent Berlin.

Les « Propaganda Kompanien« , unités de reporters de guerre allemandes sous les ordres de Goebbels, utilisaient généralement deux appareils photo officiels pour alimenter la propagande du Reich. Cependant, certains de ces photographes possédaient un troisième appareil clandestin, surnommé la « 3e Kamera« , avec lequel ils capturaient des images non censurées.

Le lieutenant Walter Frentz, photographe personnel d’Hitler, est l’un de ces hommes.

Après la chute du régime nazi, une course contre la montre s’engage pour retrouver ces clichés clandestins, qui pourraient servir de preuves lors des procès de Nuremberg.

Cette œuvre de 152 pages est le fruit de deux ans de travail des auteurs. En nous plongeant avec un réalisme saisissant dans l’enfer de la guerre, les auteurs reviennent sur l’existence de ces soldats-photographes et s’interrogent : étaient-ils tous alliés à la cause du régime ?

Qu'en pensez-vous ?